2025年5月13日 今夜はナゾトレ 浅草名物 2択クイズ

TVerより画像引用

① (2択)歌舞伎の存続に貢献した人物は?

A 遠山の金さん

B 水戸黄門

町奉行の遠山金四郎(遠山の金さん)が歌舞伎の撤廃に大反対。

浅草に移転させ庶民から大人気となり歌舞伎の演目にもなった人物

② (2択)江戸時代、天ぷら店を営業できるのは屋台(屋外)のみでした。その理由は?

A においがキツイ

B 火事の予防

屋内で油が大量に入った鍋を火にかけるのは危険と禁止になった。

明治以降に料亭や専門店が増え、高級料理として広まった

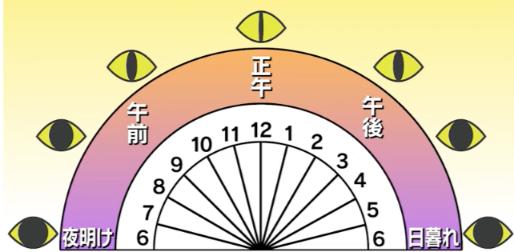

③ (2択)忍者が時間を知るための方法は?

A 犬

B 猫

「猫の目時計」と呼ばれる瞳孔の開き具合によって時刻を知る方法。

朝夕はタマゴ形、正午は細長いなど明るさによって変化する

④ (2択)葛飾北斎の絵が世界に広まったきっかけは?

A 船の帆

B 陶磁器の緩衝材

陶磁器の緩衝材として偶然利用された「北斎漫画」が西洋の芸術家たちの目に留まり、現地で大きな話題となった

⑤ (2択)浅草文化観光センターで外国人に超人気のイベントは?

A 英語での落語

B VRで歴史観光

月に2回ほど多目的スペースで全て英語の落語を発表していて、まんじゅう怖いをハンバーガーに変えるなど外国人向けの工夫がされている

⑥ (2択)浅草の鷲神社で、なでると縁起がいいものは?

A おかめ

B ニワトリ

福を招く縁起物「なでおかめ」なでる部位ごとにご利益が違う。

商売繁盛の鼻、恋愛成就の右頬、賢くなるおでこが人気

⑦ (2択)飴細工にツヤを出すための工夫は?

A 氷水につける

B 火であぶる

不透明になる原因=表面の凹凸をバーナーで加熱すると凹凸が溶けて透明になる。

細かい文様など微調整の作業も行う

⑧ (2択)着物を相手から見て右前に着る理由は?

A 法律で定められた

B お釈迦さまの教え

719年 元正天皇による法律「衣服令」で「どのような身分の者もすべて右前にするように」と記載されている

⑨ (2択)三社祭の起源になった”あること”は?

A 神輿をひっくり返す

B 神輿を船で渡す

浅草神社の御神体「三社様」を運ぶ鎌倉時代の舟祭が起源。

次回は2028年に「舟渡御」として隅田川で実施予定

⑩ (2択)うな重が誕生したきっかけは?

A うなぎが冷めないように

B 洗い物を減らすため

江戸中期を代表する大商人の大久保今助が観劇中に出前を頼む際、うなぎが冷めないよう、ご飯の間に挟んで運搬させたことが由来

⑪ (2択)吉原の桜並木に隠された秘密は?

A 毎年、木ごと植え替える

B 樹齢順に並んでいる

毎年3月に植えてから春が終わると根こそぎ抜かれていた。咲いていない桜の木を残すのは野暮という発想で、季節に合わせ菖蒲や菊の花が植えられていた

⑫ (2択)おいしそうな食品サンプルの制作方法は?

A 本物の料理で型を取る

B 実際に味付けをする

昭和初期、初の食品サンプル・オムレツ製作時に用いた方法

⑬ (2択)人力車のために浅草に設置されたものは?

A 標識

B 信号

駐車禁止や歩行者専用の標識に、人力車のための補助標識が設置された

⑭ (2択)江戸時代、牛肉を食べるのは禁止されていましたが幕府の要人は牛肉を食べたいので、名目上◯◯として献上させていた?

A 薬

B お供物

牛肉の味噌漬けを「反本丸」という薬として献上していて、公には牛肉禁止のため薬という名目で牛肉を楽しんでいた

⑮ (2択)室町時代、金魚は貴族の高級ペットでした。江戸時代、庶民に金魚が普及したきっかけは?

A 武士の副業

B 上下水道の発達

下級武士の副業として多くの人々が養殖を始めたことで江戸に一大金魚ブームが到来

⑯ (2択)雷門の巨大提灯が台風などの緊急時以外で畳まれるのは?

A 三社祭

B 初詣

最終日の本社神輿各町渡御では3基の神輿が街を回るため、提灯と神輿を傷つけないよう畳む

⑰ 浅草寺境内で販売していたのは何の動物のエサでしょう?

お釈迦様の前世の姿でもある、カナ2文字です。

明治時代から本堂前にハトの豆を売る露店が並んでいた。

平和を意味するハトは、お釈迦様の前世の姿とされる

⑱ (2択)隅田川にかかる橋の形を変えた理由は?

A 修理のタイミングをずらす

B 敵の侵入を防ぐため

関東大震災の復興のため多くの橋をかけ替えた。

修理時期の重なりを避けるため、橋のデザイン(構造)は全て違うものとした。

さらにデザインが違う橋を多く造る→技術力向上を図った

⑲ (2択)せっかちな人が多い江戸っ子が愛した浅草発祥の洋食は?

A カツカレー

B オムライス

大正7年創業「河金(かわきん)」

せっかちなお客さんの要望に応え生まれたメニュー

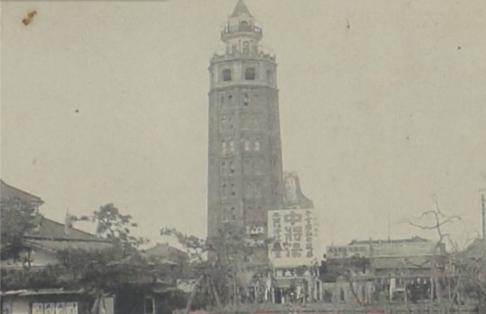

⑳ 明治23年竣工、当時日本一の高さを誇る12階建て約52m、凌雲閣に導入された日本初のあるものは?

カタカナ6文字です。

◯◯◯◯◯ー

当時は「エレベートル」と呼ばれ、1階から8階までを15人ほどを乗せて2台で運行。

しかし故障が多く警察から危険と判断され、わずか半年で使用禁止に。

㉑ もんじゃ焼きの小さなヘラの名称は?

かな3文字です。

◯◯シ

もんじゃ焼きを「はがして食べる」という動作から名付けられた。

手が小さい子供でもモテるように小さなヘラが用いられた

㉒ (2択)両国国技館で相撲の本場所中に飾られる興行のぼり旗を作る際の決まりは?

A 書体は3種類まで

B 力士の名前は黒字禁止

黒字は黒星(負け)を連想するため使用を避ける

㉓ (2択)東京スカイツリーに街を守るために設置されたものは?

A 地下に貯水タンク

B 風力発電設備

幅7.2m 深さ1.7mの貯水タンク約60個完備し、合計2635tの雨水を貯めることが可能。

これにより豪雨などが発生した時に周辺地域への雨水流出を防ぐ。さらに溜まった雨水はろ過され施設内の植物への水やりなどに使用されている

㉔ (2択)浅草の仲見世が閉店時でも人気な理由は?

A シャッターに絵

B シャッターが透明

平成元年、約380mの仲見世シャッターに絵が描かれた。

店が閉まっている早朝や夜にしか見れない貴重な光景です

㉕ 浅草寺の銭塚地蔵堂で、お地蔵様に行う特殊なお祈りは?

A 石で叩く

B 息を吹きかける

「カンカン地蔵」=黒い石で叩く音がお地蔵様に届き、願いが叶いやすくなるとされ、商売繁盛などのご利益があるとされる。